Съезд, который начался как киргизский, а закончился как казахский…

Автор Баян Ахмет

RU

KZ

EN

Новые границы, новый центр

Всекиргизский съезд советов формально был носителем верховной государственной власти на территории автономии. В свою очередь он избирал Центральный исполнительный комитет (ЦИК), полномочия которого распространялись на период до следующего съезда. Впрочем, слово «исполнительный» не вполне соответствовало его задачам – он, скорее, выполнял функции парламента. А по-настоящему исполнительным органом был Совет народных комиссаров (Совнарком или СНК), то есть правительство автономии, – определение его состава являлось прерогативой ЦИК, который на первой после съезда сессии утверждал кандидатуры председателя СНК и наркомов. При этом и ЦИК, и СНК формировались и работали под бдительным оком главного партийного органа республики – Киргизского обкома (с февраля 1925-го крайкома) РКП (б), которому и принадлежала фактическая власть.

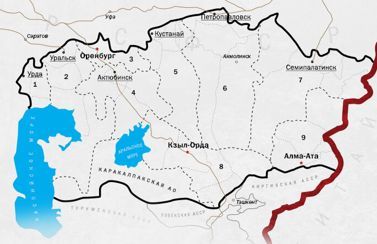

После образования Киргизской АССР съезды поначалу проводились ежегодно в октябре – 1920-го, 1921-го и 1922-го. Но следующий, четвертый, состоялся в январе 1924-го, а пятый решили созвать в апреле 1925-го. К тому времени завершился процесс национально-территориального размежевания Средней Азии. По его итогам к нашей республике отошли населенные преимущественно казахами земли Сырдарьинской и Семиреченской (Джетысуйской) губерний бывшего Туркестанского края, плюс образованная тогда же Кара-Калпакская автономная область. А это дополнительные примерно 820 тысяч квадратных километров (в полтора раза больше территории современной Франции) и 2,3 миллиона человек.

Кроме того, незадолго до начала съезда были приняты решения о переносе центра Киргизской АССР вглубь нее, ближе к «казахским массам», на чем настаивали представители национальный политической элиты, и о возвращении Оренбурга с близлежащими районами в состав непосредственно РСФСР. Новым центром стал небольшой даже не губернский, а уездный город Ак-Мечеть (до 1922-го Перовск), лишь один из двух в республике, где большинство населения составляли казахи. Настойчивее других на выборе в пользу него настаивал председатель ЦИК Сейткали Мендешев. Тогда как большинство остальных казахских руководителей, включая второго человека в партийной иерархии Султанбека Ходжанова, председателя СНК Ныгмета Нурмакова, Санжара Асфендиярова и некоторых других, выступали за Чимкент. И именно Ак-Мечеть приняла делегатов 5-го съезда.

Внутриэлитная борьба

Если в крайкоме партии решающее слово принадлежало «варягам», делегированным из Москвы, то на Всекиргизских съездах и в ЦИК, а также в правительстве большинство, до двух третей, составляли «националы», как называли тогда казахских деятелей. Среди последних образовалось несколько враждебных друг к другу группировок, причем альянсы создавались на основе не только идеологических воззрений, но и личных симпатий и антипатий, карьерных устремлений. Немаловажную роль играл и такой фактор, как трайбализм. К слову, раздрай внутри казахской элиты стал, по мнению некоторых историков, пусть не единственной (были еще и внешнеполитические), но одной из причин того, почему наша республика гораздо позже, чем Узбекская, Туркменская, Таджикская, получила статус союзной.

Один показательный пример. Накануне 4-го съезда, который состоялся в начале 1924-го, заведующий орготделом и исполняющий обязанности секретаря тогда еще обкома партии Георгий Дунаев в закрытом письме, адресованном ЦК РКП(б), сообщал: «Некоторые связанные с Алаш-Ордой работники в целях использования т. Джангильдина в предвыборной кампании убедили его добиваться поста председателя ЦИКа». Речь шла об Алиби Джангильдине, первом казахском большевике: классовый противник «алашординцев» решил прибегнуть к их помощи для борьбы с вроде бы идеологически близкими ему представителями «коммунистического лагеря» Сейткали Мендешевым и Сакеном Сейфуллиным, на тот момент возглавлявшими соответственно ЦИК и Совнарком.

А наибольшую поддержку в этом ему оказывал Смагул Садвакасов, хотя и занимавший в общем-то хозяйственную должность председателя плановой комиссии Казахской АССР (члена правительства), но, по выражению Дунаева, «политиканствовавший». Не входя в число «алашординцев», видные представители которых не могли претендовать на ключевые должности в органах власти, он, тем не менее, тесно контактировал с ними, а в 1923-м породнился с их главным «идеологом» и бывшим лидером Алиханом Бокейхановым, женившись на его дочери Елизавете (Зейнеп). Судя по всему, Садуакасов и те, от чьего лица он действовал, надеялись на то, что смогут использовать амбициозного, но малообразованного Джангильдина в своих интересах и будут через него влиять на решения ЦИК и СНК.

Смена названий

Иными словами, Всекиргизские съезды советов становились в том числе ареной политической и групповой борьбы. На 5-м в Ак-Мечети без нее, конечно, тоже не обошлось, но в историю нашей страны и нашего народа этот съезд вошел в силу других причин. Во-первых, он как бы узаконил новые, значительно расширившиеся границы республики. Во-вторых, на нем было принято решение официально называть титульное население автономии казахами, а саму ее – Казахской АССР (на русском языке соответственно казаками и Казакской АССР: вторую «к» в этих словах заменят буквой «х» после придания республике статуса союзной в 1936-м).

Казахи – давнее самоназвание народа. В том, почему в Российской империи жителей Степи стали именовать киргиз-кайсаками или просто киргизами, пусть разбираются профессиональные историки. Мы же зададимся другим вопросом: что мешало поднять этот вопрос на предыдущих четырех съездах, проведенных после создания автономии, или, еще лучше, на тех двух, которые созывались будущими «алашевцами» в 1917-м (тем более что еще в 1913-м они начали издавать газету «Қазақ»)? Ведь это вряд ли требовало мужества или каких-то других особых качеств. А потому стоит ли петь осанну, как делают сегодня некоторые, любому из тех (Сакен Сейфуллин, Ахмет Байтурсынов или кто-то еще), кого называют инициатором принятия такого решения?

Если бы это произошло в 1917-м, когда окраины бывшей Российской империи громко заявили о своих правах, а Финляндия, Литва, Латвия, Эстония даже добились создания независимых государств, то сегодня в странах СНГ гораздо реже говорили бы о том, что до 1925-го «казахов вообще не было» (на днях очередное такое высказывание от одного ташкентского историка вызвало острую реакцию в казахстанском сегменте соцсетей, но еще чаще оно звучит из уст россиян). Кроме того, можно было бы избежать частой путаницы, связанной с тем, что в составе РСФСР существовали две разные Киргизские АССР – та, что с апреля 1925-го стала называться Казахской, и та, что появилась спустя несколько месяцев: в нее преобразовали бывшую Кара-Киргизскую автономную область, от которой берет свой отсчёт современный Кыргызстан.

Но вернемся к съезду. Его делегаты проголосовали также за переименование Ак-Мечети в Кзыл-Орду – такое название получил город, ставший новым центром автономии. Спустя три месяца, в середине июля, состоялся переезд туда из Оренбурга партийных, советских и правительственных учреждений. Но уже скоро стало понятно, что Кзыл-Орда по очень многим параметрам не подходит на роль «стольного града», и в 1927-м руководство Казахской ССР постановило перенести центр в Алма-Ату.

Решения об изменении официальных названий республики и ее титульного этноса, о переименовании новой столицы были оформлены в заключительный день съезда, 19 апреля. А до этого на нем заслушали и обсудили доклады председателей ЦИК и СНК, рассмотрели много самых разных вопросов – от развития промышленности и сбора налогов до борьбы с барымтой и многоженством, утвердили ряд резолюций: о землеустройстве, об ирригации, об очередных задачах в народном просвещении и т.д.

Территория Казахстана (выделена оранжевым цветом) до национально-территориального размежевания

Территория Казахстана на начало 1925 года

Зеленое знамя среди красных

И, разумеется, участники съезда избрали состав ЦИК. В него вошел 151 человек, из которых 54 – от центра (в том числе 33 казаха). Среди них Мендешев, Садвакасов, секретари крайкома партии Нанейшвили, Ходжанов, Ежов (через 11 лет он возглавит союзный НКВД, и с его именем будут связывать самый мрачный период политических репрессий в СССР), основательница, как бы сказали сейчас, феминистского движения в республике Алма Уразбаева, другие известные фигуры. Еще 20 были избраны от профсоюзов, а 77 – от всех губерний, Кара-Каракалпакской автономной области и Адаевского уезда.

Выходец из последнего Жалау Мынбаев, ранее руководивший исполкомом Уральской губернии, стал новым председателем ЦИК, сменив на этом посту Мендешева. А вот должность председателя Совнаркома сохранил за собой Нурмаков: он был назначен главой правительства вместо Сейфуллина в октябре 2024-го. Его заместителем снова стал Абулай Сергазиев, одновременно возглавивший Госплан. «Министерские» посты получили Узакбай Кулумбетов (Центральный совет народного хозяйства), Сулейман Ескараев (нарком внутренних дел), Смагул Садвакасов (нарком просвещения, отвечавший за культурное строительство и развитие образования), Аспандиар Кенжин (нарком торговли), Алиаскар Алибеков (нарком земледелия), Дарибай Хангиреев (нарком социального обеспечения – вместо Джангильдина), Садвакас Мамбеев (нарком юстиции) и другие.

Во время съезда имел место инцидент, о котором Сейфуллин вскоре сообщил в докладной записке на имя Сталина: «После открытия съезда, на 2 или 3 день мне один товарищ говорит, что в зале, на самой середине красных знамен раскинуто зеленое знамя Западного правительства Алаш-орды Досмухамметова с надписью из Корана. Я не поверил, но вспомнил, что действительно на средине красных знамен стояло какое-то зеленое знамя. Некоторые товарищи возмущались. Алаш-ордынское знамя сняли».

Этот факт, а также состоявшийся в поезде на обратной дороге из Кзыл-Орды в Оренбург разговор с близким к «Алашу» сотрудником Наркомата просвещения (фамилия не названа), радостно утверждавшим, что на съезде «их сторона взяла», Сейфуллин упомянул как свидетельство активизации «правых». Он писал Сталину, что, в отличие от него и других «старых» большевиков, те, кто вступил в партию в 1920-м и позже, фактически проводят линию «алашевцев», являются «людьми правой тенденции». По его словам, из находящихся во власти «националов» к ним не принадлежат только председатели ЦИК и СНК. «Но что сделают два человека? Притом, тяжеловесность характера ПредСНК Нурмакова и малограмотность Пред КЦИКа т. Мынбаева прекрасно позволяют (что на факте видно) за их спинами работать людям правого уклона», - сетовал Сейфуллин. И резюмировал: «В конечном счете, сейчас в Киргизии правые элементы господствуют, а Алаш-орда рукоплещет».

До этого и позже о серьезных противоречиях среди казахских руководителей, о противостоянии группировок («садвакасовской», «ходжановской», «мендешевской»...), причем, как уже сказано выше, далеко не только на идеологической основе, писали в Москву присланные ею партийные функционеры, включая упомянутых Ежова, Дунаева и других. Да и сами представители этих группировок жаловались в центр друг на друга. Возможно, поэтому осенью того же 1925-го там решили делегировать на должность первого секретаря Казахского крайкома более жесткого человека.

Выбор пал на Филиппа Голощекина…