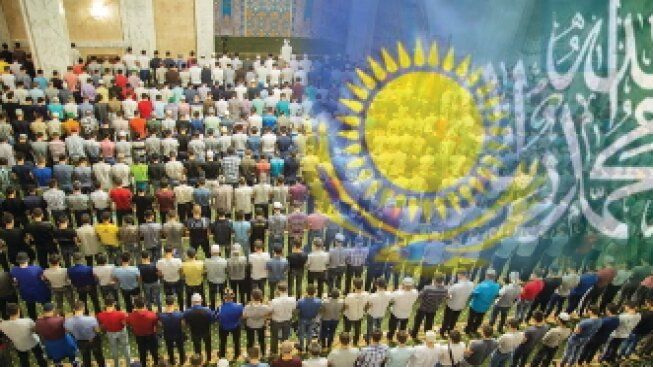

Исламизация Казахстана: угрозы реальные и мифические

Автор Сауле Исабаева

RU

KZ

EN

- Асылбек Каримович, с чем вы связываете снижение градуса напряжения вокруг некоторых религиозных тем, в том числе ношения хиджабов в школах?

- Считаю, что это хорошая тенденция. Возможно, светские и религиозные граждане, наконец, стали более спокойно уживаться друг с другом. Да и несколько поостыли горячие головы с обеих сторон, в чем, я думаю, есть и заслуга главы государства, который неустанно объясняет разницу между понятиями «светскость» и «атеизм», «религия» и «традиции». В частности, во время последнего заседания Национального курултая он подчеркнул: «Ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков. Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности».

К тому же перед страной сейчас встало множество других вызовов - внутриэкономических и геополитических, соответственно внимание общественности больше сфокусировано на них….

Что же касается снижения остроты дискуссии вокруг ношения хиджабов в школах, то, полагаю, этому способствовало в том числе появление отдельных религиозных учебных заведений и для девочек, где нет учителей-мужчин. В таких условиях они могут спокойно получать образование, не беспокоясь о верности религиозным нормам.

К сожалению, одновременно с правильными решениями мы допускаем и ошибки, которые ведут нас в тупик. В частности, речь идет о наложенном на спортсменов запрете публично демонстрировать религиозные убеждения, к чему можно отнести и совершение пятикратного намаза. Столь абсурдное правило вызвало волну негодования в спортивных кругах. В ответ на него люди, прославляющие Казахстан на мировой арене, стали благодарить Аллаха в саджда-шукр (земном поклоне) и рассказывать о своих религиозных практиках. Надеюсь, профильные чиновники пересмотрят эти нормы спортивной этики, дабы наши верующие спортсмены и далее могли свободно представлять страну, завоевывать для нее медали и титулы.

- Как показывают результаты различных исследований, на протяжении последних лет уровень религиозности в мире неуклонно снижается. Может ли этот тренд затронуть и Казахстан?

- Вряд ли можно говорить о спаде популярности конкретно ислама в нашей стране, когда 87,5% ее граждан, в том числе 89% казахов, согласно переписи населения, относят себя к мусульманам. Что касается количества реально практикующих мусульман, то официальной статистики на этот счет у нас нет, однако опросы населения, проводимые частными структурами, показывают рост их доли – с 5% в «нулевые», до 12% в последние годы. Впрочем, и без социологических исследований ясно, что мусульманская культура в нашем обществе укрепляется: все больше казахстанцев предпочитают носить религиозную одежду, выполнять требования религии, растет число безалкогольных тоев, десятки сел по всей стране отказываются от продажи и употребления спиртного и т.д.

- Стоит ли нам беспокоиться о возможном нарушении баланса между светскостью и религией? И как вообще государству следует его удерживать?

- Базис пресловутого баланса между светскостью и религией очень прост. Казахстан – не только светское государство, но и постсекулярное общество. Это значит, что, управляя территорией, людьми и исходя из равенства всех перед законом, государство не должно вмешиваться в дела религии или следовать ее нормам при принятии каких-либо решений. Тогда как общество, являющееся совокупностью всех граждан (и атеистов, и верующих, и практикующих верующих), должно стремиться к миру и гармонии между ними. Иных альтернатив у нас просто нет.

Государство может выступать лишь нейтральной стороной, стимулируя процессы гармонизации общественных отношений за счет инклюзивного и эксклюзивного подходов. Самые простые примеры инклюзии – это создание особых условий для некоторых категорий граждан в общественных местах: скажем, пандусы для колясочников, таблички со шрифтом Брайля, намазханы в аэропортах и торговых центрах. Эксклюзия же – это предоставление возможности желающим получить религиозное образование в специализированных учебных заведения (медресе, духовных семинариях), наличие программ исламского банкинга в финансовой системе, сертификаты «халал» в пунктах питания, магазинах и т.д.

И этого не надо бояться – такая практика есть во многих развитых странах и постепенно появляется у нас. Никому ведь она не мешает, при этом облегчает жизнь верующим. Зато тем самым государство, как я уже говорил, может стимулировать развитие постсекулярности в обществе – для его же блага и безопасности.

Ну и нельзя игнорировать роль самой религии в укреплении общественных отношений. Полагаю, власти вполне осознают, что рост исламизации граждан – это не вызов безопасности, а новые возможности в сфере консолидации и строительства гражданской нации в Казахстане.

- Как в целом религия изменила казахстанцев, пусть даже большинство из них относятся к номинальным, а не истинным верующим, живущим в соответствии с нормами ислама?

- Выше я уже говорил о тренде на трезвость (безалкогольные тои, непьющие аулы, халяль-заведения). Если еще 10-15 лет назад открыть ресторан или кафе без спиртного было коммерчески необоснованно, то сейчас они встречаются на каждом шагу. Даже «нехаляльные» заведения проводят ауызашар (ифтар) во время Рамадана, а добровольцы раздают опаздывающим на разговение из-за пробок водителям воду и еду прямо на улице. Плюс мы видим, как все больше людей и учреждений подстраивают свои графики под жума-намаз, а некоторые даже переносят выходной на пятницу (вместо воскресенья). И это лишь самые очевидные примеры того, как мусульманская религия влияет на казахстанское общество.

Безусловно, рост религиозности является и одним из драйверов деколонизации общественного сознания – мы переосмысливаем значение и оценки исторических событий и фигур. И это не абстрактный процесс, речь идет о закрытии «психологических гештальтов» в масштабах всего народа, что открывает перед нами возможность двигаться дальше – в сторону новых горизонтов развития.

Религиозный фактор играет большую роль и в интеграции по линии Организации тюркских государств – на уровне не только властей, но и простых людей, испытывающих друг к другу особое расположение. Вспоминается крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines, подбитого российскими ПВО, а именно то, как казахстанцы бежали на помощь пострадавшим, после чего стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Или как недавно футбольные клубы «Кайрат» и «Карабах» поздравляли друг друга с успешными выступлениями. Да и глава государства постоянно говорит об особой общей центральноазиатской идентичности. При этом все понимают, что ее несущей конструкцией является наше общее мусульманское наследие.

Конечно, есть и негативные моменты – та же радикализация граждан на религиозной почве. Но нужно отдать должное спецслужбам, которые быстро вычисляют таких людей и передают в руки правосудия. В результате этой деятельности в стране вот уже лет девять не было террористических актов с религиозной подоплекой.

Важно понимать, что ислам – не единственная религиозная составляющая радикализма. Появились прецеденты, когда по экстремистским статьям осуждали представителей неоязыческих групп. На текущий момент серьезным вызовом стабильности и безопасности страны являются сотни казахстанцев, воюющих на территории Украины с обеих сторон конфликта. По возвращению домой такие «ветераны чужих войн» могут представлять большой риск для окружающих. Достаточно вспомнить трагедию в Алматы в 2021 году, когда воевавший на Донбассе Игорь Дужнов убил пять человек, в том числе двух полицейских, приехавших выселять его семью из дома за долги. Сейчас таких «дужновых», по данным украинских властей, насчитываются сотни...

- А какова, по-вашему, вероятность того, что когда-нибудь Казахстан станет исламской страной или что практикующие мусульмане количественно достигнут такого «веса», чтобы диктовать государству свои правила?

- Вопрос поставлен очень провокационно. Он подразумевает, что после достижения определенной численности практикующие мусульмане автоматически будут что-то навязывать государству и обществу. Не знаю, на каком основании выносится такое суждение, но предположу, что это следствие «экзистенциальных страхов» тех людей, которые априори негативно настроены к исламу. У них даже есть дежурная страшилка про Афганистан, где, мол, всех заставляют молиться, носить паранджу, а несогласным отрубают головы на площадях.

Давайте разберем этот миф. В Афганистане война шла перманентно, начиная с 1979 года, когда туда вторглись советские войска, и до 2021-го, когда оттуда ушли США. Талибы вошли в Кабул как освободители – без боя. И нередко именно их обвиняют в том, что государство скатилось в «средневековье», хотя, надо признать, это, прежде всего, дело рук внешних агрессоров. Любая страна окажется в таком разрушенном состоянии после десятилетий хаоса и войны. И сейчас афганцы исключительно собственными силами пытаются выползти из локального постапокалипсиса. «Талибан» же, пусть порой жестко, но отвечает на запрос своего народа, касающийся установления мира и стабильности. Свидетельствами этому являются его отказ выходить за границы государства и бескомпромиссная борьба с наркотиками. Талибов теперь можно характеризовать, скорее, как почвенников, нежели джихадистов.

Если же говорить научно, то коллапс социальной и политической инфраструктуры неизбежно влечет за собой архаизацию общественных отношений. И не столь важно, идет речь о стране Среднего Востока или о Новом Орлеане, на улицах которого, к слову, тоже орудовали банды мародеров после урагана «Катрина». Помню, как одна журналистка из Украины после вторжения туда российских войск написала, что, когда война уничтожает привычный порядок и безопасность, всплывает непреодолимый женский инстинкт – укрыть голову, надеть на нее платок, защититься от урагана, сносящего нормальную жизнь, хотя бы символически. А теперь умножьте весь этот ужас на 40 лет и получите примерное представление о мотивах афганских женщин, предпочитающих паранджу, и талибских властей, требующих от их семей обеспечить им сопровождение и защиту за пределами дома.

В то же время многие мусульманские общества в отсутствие войны демонстрировали успехи в строительстве современных государств. Среди них Малайзия, Индонезия, страны Залива, Турция, Мальдивы и другие, ставшие еще и популярными мировыми курортами с прекрасным сервисом и безопасностью. К примеру, в той же Турции, где у власти много лет находится промусульманская партия, никто не заставляет женщин носить платки. Единственное, чего ей удалось добиться, так это снятия запрета на них, да и то относительно недавно.

Лично я убежден, что каждый человек волен сам выбирать, что носить. Это и есть либерализм. Но запрещать религиозную одежду и при этом позволять откровенные наряды - это, простите, уже не свобода, а иной способ угнетения и нарушения прав граждан. Такая несправедливость грозит создать напряжение в любой системе, подтачивая и ослабляя ее.

Казахстан – это мирные общество и государство. Мы строим страну, стараясь опираться на законность и либеральные ценности, включающие обеспечение и защиту прав каждого человека. Соответственно, уменьшение или увеличение той или иной группы граждан не должно каким-то образом влиять на решения государства. Светские основы прочно заложены в фундамент нашего законодательства и должны последовательно защищаться. А если государство еще и сумеет установить гармоничные общественные отношения по модели постсекулярного общества, вводя инклюзивные и эксклюзивные институты, о чем я говорил выше, то даже гипотетические угрозы негативной «тотальной исламизации» в стране обсуждать никто не станет.

Посмотрите на Малайзию, Эмираты, Катар, Кувейт и другие страны, где мусульманское большинство спокойно живет с другими общинами. Они с самого начала своего существования выработали строгие правила по защите интересов представителей иных религий и убеждений, а это было за столетия до того, как Европа вообще пришла к пониманию, что такое «права человека».

Поэтому я уверен, что ситуация, обозначенная в вашем вопросе, Казахстану не грозит. Процесс исламизации мне представляется как вода, которая стекает с горы в долину. Ее ведь можно мягко направлять в каналы, использовать для полива полей и садов, создания фонтанов, прудов и водохранилищ. А можно отгородиться от нее плотиной, которую однажды все равно прорвет, сколько ни достраивай вверх и вширь. И тогда вместо жизни и процветания вода принесет в долину смерть и разрушение. Собственно, это и есть весь тот выбор, который у нас существует.