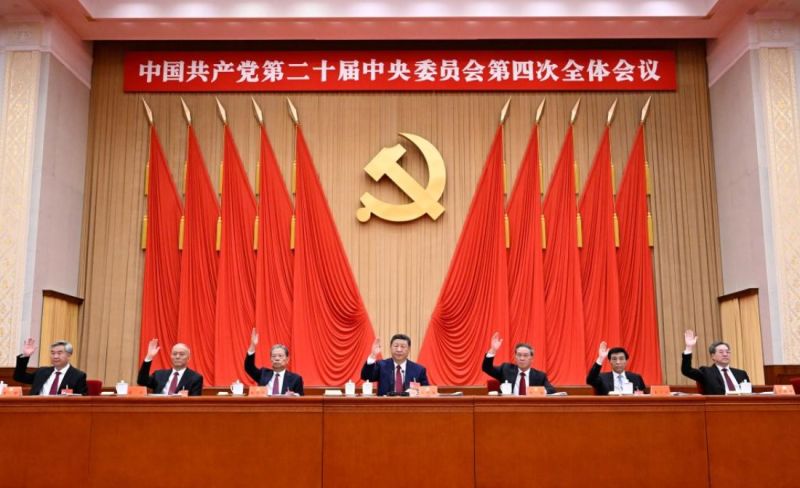

Китай и «новая норма»: что значит IV пленум ЦК КПК для Казахстана и для мира?

Автор Куат Акижанов, PhD, Аналитический центр Spik.kz

RU

KZ

EN

На первый взгляд, это плановое мероприятие в партийно-государственном календаре. Но если внимательно проанализировать информацию из открытых источников, то речь идёт о важнейшем водоразделе, который предстоит пройти Поднебесной. Во-первых, по данным агентства Синьхуа, до 2035 года Китай будет стремиться «в основном достичь социалистической модернизации». Во-вторых, ближайший 5-летний период будет насыщен важными геополитическими событиями и внешними факторами, не обещающими стабильности.

Торговая война с США и возможное введение Штатами 100-процентных тарифов на китайскую продукцию будут иметь прямое влияние на внутреннюю экономическую ситуацию в стране, которая столкнулась с самым длительным после 1960-х годов периодом дефляции. Этот термин из экономического словаря означает снижение общего уровня цен на товары и услуги, что ведет к росту покупательной способности денег и делает потребителей богаче.

Однако не всё так просто. Продолжительная дефляция сказывается на ценах производителей, которые теряют доходы. Как следствие, сокращаются инвестиции и найм персонала. Эти факторы, в свою очередь, приводят к снижению спроса. Со времен пандемии COVID-19 китайские потребители вернулись к старой привычке больше сберегать, чем тратить, а это ведет к очередному витку сокращения потребительских расходов, что не есть хорошо для экономики в целом. Поэтому в ближайшие дни внимание мировых СМИ будет приковано к предстоящей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Власти Поднебесной прорабатывают возможные шаги в ответ на обострение торговой напряженности.

Китай, вторая экономика мира, формализует переход к новой модели развития. Это не просто экономическая корректировка. Вероятно, речь идет о смене парадигмы, которая повлияет на глобальные рынки, цепочки поставок и, возможно, даже на философию государственного управления в эпоху кризисов. По нашим оценкам, с которыми согласны многие опрошенные мною эксперты, Китай сталкивается с «идеальной бурей» вызовов, среди которых можно выделить: замедление темпов роста после десятилетий экспансии (4-5-процентный рост ВВП вместо «привычных» 10-12% в год); демографический спад (сокращение населения впервые за 60 лет); разрыв с Западом в технологической сфере (особенно это касается создания полупроводников и ИИ - искусственного интеллекта); экологические риски (от загрязнений до дефицита воды); растущее неравенство между регионами и социальными стратами.

В этом контексте IV пленум стал попыткой переосмысления не только экономического, но и, в некотором смысле, идеологического курса. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил: «Наша цель - качественное развитие и гармония между человеком и природой». Это не просто лозунг; это формула новой политэкономии. Поэтому пленум подтвердил несколько ключевых стратегий:

1.Технологический суверенитет: Пекин делает ставку на развитие собственных технологий – от полупроводников до квантовых систем. И это не просто ответ на санкции США; это часть стратегии «двойной циркуляции»: развитие внутреннего спроса и снижение зависимости от внешнего мира.

2.Новая индустриализация: ключевым элементом плана станет перезапуск промышленности, но уже не за счёт дешёвой рабочей силы, а за счёт зелёных технологий, интеллектуального производства, локализации цепочек стоимости.

3.Экологический поворот: тематика «зелёного перехода» прошла красной нитью через весь пленум. Китай строит экономику низкоуглеродного роста: возобновляемая энергетика, переработка отходов, транспорт нового поколения.

4.Социальное равновесие: в центре внимания и политики идея «общего процветания»; больше перераспределения, контроль над доходами цифровых гигантов, продолжение прогрессивных реформ в социальной сфере.

Хотя официальные заявления содержали знакомые лозунги о «модернизации», «движении к среднему зажиточному обществу» и «общем процветании», нам важно понимать, как Пекин реагирует на одновременную форму кризиса и трансформации. Китай формально не отказался от роли «глобальной фабрики», но сознательно меняет акценты: снижение зависимости от иностранного высокотехнологичного импорта, рост роли внутреннего спроса, усиление «новых производительных сил», таких, как ИИ, квантовые вычисления, чистая энергия. На пленуме подчеркивалось, что следующий пятилетний план будет нацелен на технологическую самодостаточность и внутреннюю циркуляцию.

Как отмечают многие эксперты, старые драйверы роста ослабляются. Однако это не повод для паники, а сигнал для перехода к «новой норме» - от предупреждений о рисках к политике управления риском: промышленная переориентация, контроль инфляции, поддержка занятости. Китайские капитаны экономики сосредоточатся на «качественном» росте, повышении инновационности и «зелёной модернизации», что предполагает усиление роли государства инвестора в стратегических отраслях; продвижение экономики замкнутого цикла; усиление координации развития государственной индустриальной политики в условиях «догоняющего роста».

Китай делает «зелёную» модернизацию не просто частью устойчивого развития, но ключевым фактором международной конкурентоспособности. Участники IV пленума подтвердили, что углеродный нейтралитет остается стратегической целью, однако акценты с «отказа от угля» переносятся на «активное формирование новых промышленных кластеров»: аккумуляторы, водород, чистая энергия.

Экспертная риторика и её «идеология‑по‑умолчанию»

Отдельный интерес представляет анализ анализа (извините за тавтологию) многочисленных экспертов и аналитических центров, которые разбирают «по полочкам» политические события Китая, как пример прозападной, про‑американской экспертной критики политики КПК и лично Си Цзиньпина. С точки зрения политической экономии более продуктивно рассматривать события IV пленума как часть стратегической перестройки, не просто борьбы за власть, а модернизационной экономики, перераспределения и обновления индустриальной базы.

Но, например, на многих русскоязычных и западных каналах аналитическая рамка до тошноты типична. Скажем, прозападные медиа дают оценку прошедшему пленуму через призму рыночной идеологии, конфликтов элит и геополитических сценариев: всё крутится вокруг тезисов о якобы масштабной «внутрипартийной борьбе» в Китае, подготовке «военного удара» по Тайваню и «победе» одной группировки над другой в ближайшие пять лет. Такая риторика и «аналитика» заслуживает внимания не столько своим содержанием, сколько тем, как она структурирована с политико‑экономической перспективы.

Уже сама постановка вопроса «Кто побеждает в борьбе за власть?» задаёт рамку антагонизма внутри КПК, предполагая, что система находится в кризисе и требует вмешательства внешнего наблюдателя. При этом акцент делается не на экономической логике преобразований Китая (индустриальная политика, «двойная циркуляция», технологический суверенитет), а на том, что «КПК борется за выживание» - это популярный сюжет в западном медиапространстве. Такая позиция представляется следствием институциональной привязанности к про-капиталистическим методам анализа: рынок – это основа развития, свободная конкуренция – это норма, а государственная интервенция – это отклонение. Всё, что выходит за рамки неолиберального «правила рынка», воспринимается как «возврат к тоталитарному контролю» или «технологическому национализму».

Большое внимание уделяется «чистке генералов» (например, исключению из КПК генерала Хэ Вэйдуна), что трактуется как свидетельство системной слабости Пекина. Однако с точки зрения политической экономии гораздо более полезно понимать такую кадровую ротацию как инструмент укрепления централизованной власти и перераспределения ресурсов, причем не столько политических, сколько экономических. Этот процесс можно трактовать не столько как борьбу элит, сколько как механизмы институционального контроля и реструктуризации внутри военно‑индустриального комплекса. Тем не менее, эксперты ведут речь о «борьбе за власть» и «марше на Тайвань», что отвлекает от экономической логики: модернизации армии, технологической автономии, обеспечения цепочек поставок и углубления государственного участия в стратегических отраслях.

В таких дискуссиях политика КПК по повышению роли государства, контролю над цифровыми гигантами и «общему процветанию» изображается как идеологический отход от рыночной экономики и возврат к «социалистической ортодоксии». Это типичное проявление западного экспертного подхода, который оценивает государственное вмешательство как отрицательный фактор, а политику в сторону прогрессивного социализма – как «закручивание экономических гаек». С политико‑экономической точки зрения такое понимание воспроизводит неолиберальную идеологему: рынок должен работать сам по себе, а любая попытка перераспределения — это всегда регресс. Хотя многие более объективно настроенные не-мейнстримные экономисты считают, что именно усиление перераспределения и индустриальной политики становится стратегией устойчивого роста в условиях глобального замедления.

И, конечно же, в мейнстримных прозападных медиа особое внимание уделяется теме Тайваня: якобы Китай готовится к принуждению, а внутренние перемены обусловлены внешней агрессией. Такая фокусировка усиливает внешне‑ориентированную, милитаристскую интерпретацию политики Пекина. Вместо тщательного анализа экономической перестройки и оценки ответственной и сбалансированной внешнеполитической политики КНР внимание переключено на геополитическую драму. Это соответствует логике западных медиа: Китай - угроза, внутренняя нестабильность. Так и прет из вопросов ведущих: «ну, когда же, наконец, Китай нападет на Тайвань?». Да не случится этого в ближайшие 50+ лет, хотя милитаристская и имперская политика США и их сателлитов направлена на поджигание войн во всем мире. Однако более вдумчивый политико‑экономический подход подчеркивает, что реформы армии и кадровые чистки служат экономической модернизации: переналадке производственных цепочек, укреплению национальных технологических сетей, усилению регионального влияния через инфраструктурные проекты.

Заключение: пора из догоняющих становиться лидерами

IV пленум XX созыва ЦК КПК не стал революцией, но стал важным рубежом. Он показывает, что КНР переходит от фазы бесконтрольного роста к фазе управляемой трансформации. Китайская экономика под напором внутренних и внешних вызовов не замирает, а меняет форму. Государственная индустриальная политика, технологическая самодостаточность, «зелёная» модернизация и политика безопасности развития объединяются в новую стратегию.

Для внешних партнёров, и для Казахстана в том числе, это означает необходимость переосмысления сотрудничества с Китаем. Не как с гигантом экспортером дешёвых товаров, а как с глобальным технологическим и индустриальным игроком, требующим новых моделей взаимодействия. В конечном счёте Китай показывает: даже в эпоху де/глобализации государство планировщик может оставаться ключевым актором модернизации. А это, безусловно, требует переосмысления политэкономии XXI века.

Вместо двухзначного роста Китай ориентируется на стабильные 4-5% в год. Но главное – меняется структура этого роста. Теперь он строится на технологиях, человеческом капитале и устойчивости. Китай показывает: государство может и должно играть активную роль в индустриализации. Это идёт вразрез с неолиберальными рецептами Запада, но синхронизировано с трендом в Южной Корее, Индии, Бразилии. В отличие от Европы, где экологическая повестка под давлением популизма буксует, Китай интегрирует её в промышленную стратегию. Солнечные панели, электробусы, «умные» города - это не просто экоповестка, это новая экспортная ниша.

Таким образом, IV пленум ЦК КПК стал не только стратегическим сигналом для самого Китая, но и ориентиром для стран региона. Казахстан как страна с догоняющим типом развития может многому здесь научиться. Главный урок: не бывает устойчивого развития без устойчивых институтов, промышленной базы и технологической самодостаточности. Китай начинает следующий виток роста с опорой на внутренние силы. Казахстан тоже может сделать этот шаг, если решится на реальную промышленную политику.

Экономический прорыв начинается не с роста ВВП, а с осознанной стратегии социально-экономической модернизации. Китай снова показывает миру, что государство может и должно серьёзно вмешиваться в экономику, задавая направления развития и инноваций, даже если это не совпадает с либеральной догмой. Китайский поворот к «новым производительным силам» и «зелёной» модернизации усиливает значимость глобальной «зелёной» индустриализации. Для Казахстана и других стран региона важно видеть, что Китай не отступает от роли активного государственного участника, а развивает индустриальную политику и перераспределение как часть своего будущего.

И эта логика становится всё более значимой в глобальной политэкономии ХХІ века. Пожалуй, вот главный вопрос. Казахстан граничит с Китаем, имеет крупнейший логистический потенциал на Шёлковом пути, строит срединный транспортный коридор. Но в чём наш стратегический ответ? Если Китай уходит от модели «фабрики мира», то экспортировать туда сырьё (нефть, руда, зерно) становится всё менее выгодно. Присутствие на китайском рынке должно быть не мечтой, а стратегией государственной политики.

Показательно: Казахстан входит в топ-10 поставщиков подсолнечного масла в Китай, но при этом занимает менее 1% в импорте зерновых и почти 0% в импорте мяса. Казахстан должен переходить к производству продукции с добавленной стоимостью. Это означает использование наших «сравнительных преимуществ» в производительных целях: переработка зерна в муку, крахмалы, готовые продукты; мясопереработка с сертификатами для Китая и стран Персидского залива; производство комплектующих (кабели, насосы, генераторы) для ВИЭ. В Казахстане мы от этого отказались («так как у нас есть газ-нефть») или уделяем этому недостаточно внимания. Но нам не надо «изобретать колесо», нам нужны экспортно-ориентированные субсидии и страхование; льготные кредиты под переработку и машиностроение; ГЧП в логистике, агротехнике, экотехнологиях...