Международному фонду спасения Арала нет дела до спасения Арала?

Автор Женис Байхожа

RU

KZ

EN

Дискуссия, затянувшаяся на два десятилетия

- Вас называют самым последовательным сторонником создания двухуровневого Малого Арала. Что заставляет вас настаивать именно на этом варианте?

- Сразу скажу: для меня главное – чтобы реализация проекта расширения водоёма наконец-то началась. А каким он будет, одноуровневым или двухуровневым, является прерогативой специалистов, которые должны принять решение на основе глубоких знаний гидрологии, гидротехники, тщательного анализа и прогнозирования стока Сырдарьи на ближайшие десятилетия, всесторонних и точных расчетов.

В то же время хочу напомнить историю этого вопроса, тем более что в 2004-2013 годах, на протяжении почти десяти лет, я был акимом Аральского района, и всё происходило на моих глазах, с моим участием. Еще когда проект РРССАМ, который взялся профинансировать (на возвратной основе) Всемирный банк, только разрабатывался, он предусматривал различные фазы. Первая, если говорить применительно к северной части моря, – строительство Кокаральской плотины с доведением ее высоты до отметки 42 метра. Она должна была отделить САМ от высохшего Большого Арала, что позволило бы начать его заполнение.

Четверть века назад, 27 апреля 2005-го, когда строительство плотины близилось к завершению, на нее приехал первый президент страны. Осмотрев объект, он обратился к проектировщикам, подрядчикам, специалистам водного хозяйства с вопросом: дойдет ли вода после заполнения САМ до города Аральска? Ему дали отрицательный ответ, а также сказали, что это возможно в случае создания двухуровневого водоема. И тогда же он распорядился приступить к реализации второй фазы сразу после того, как завершится первая. А если Всемирный банк затянет с финансированием, то государство, по словам президента, может само выделить необходимые средства – к тому времени благодаря высоким ценам на нефть деньги в стране появились.

- Речь тогда шла именно о двухуровневой схеме?

- Да. Планировалось построить еще одну плотину, но уже севернее, в узкой горловине, соединяющей САМ с заливом Сарышыганак, который когда-то прилегал к портовому городу Аральску, а также проложить к нему канал от русла Сырдарьи. Вода заполнила бы высохший залив (максимально приблизив его берег к райцентру) и затем поддерживала бы в нем определенный уровень, а то, что сверх того, сбрасывалось бы в основную часть САМ, горизонт которой ниже. К 2010-му были готовы все обоснования – технико-экономическое, экологическое, Всемирный банк выразил готовность начать финансирование, но дело застопорилось.

Нажмадин Мусабаев

- В связи с чем?

- Еще в период реализации первой фазы появились разговоры: мол, Кокаральскую плотину строят неправильно, что ее надо было сделать выше… После того, как в начале 2006-го объект сдали в эксплуатацию, Малый Арал стал быстро заполняться – те годы выдались многоводными, приток по Сырдарье оказался больше, чем обычно. Как следствие, САМ не мог его вместить, поэтому пришлось открывать шлюзы для сброса воды в сторону Большого моря. Вместе с ней стала уходить и рыба. Такая ситуация породила новую волну разговоров о том, что высота Кокаральской плотины недостаточна, что ее надо наращивать, соответственно необходимо сконцентрироваться именно на этом, а не на создании двухуровневого водоема.

Эту позицию, которую высказывала часть жителей побережья, рыбацких аулов, активно поддержали местные писатели и журналисты, и в итоге руководство области решило не торопиться и еще раз обсудить вопрос с народом. С тех пор и где-то до 2022-го мы только и занимались «обсуждением», а проект все эти годы находился в «замороженном» состоянии.

Решающее слово должно быть за специалистами

- В последние годы дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки…

- Всемирный банк выделил грант на разработку технико-экономического обоснования проекта расширения Малого Арала. Оно уже готово и сейчас проходит процедуру государственной экспертизы. Разработчики ТЭО тоже сочли более предпочтительной двухуровневую схему, но Министерство водных ресурсов и ирригации, судя по всему, не может решиться на то, чтобы окончательно остановиться на ней, поскольку этому противятся оппоненты. Писатели, журналисты, так называемые «лидеры мнений» в соцсетях, не разбирающиеся в специфике водных вопросов и рыбного хозяйства, но жаждущие прослыть выразителями чаяний народа, почему-то уверены, что их голоса должны перевесить голоса специалистов, профессионалов.

Повторюсь: делать выбор в пользу того, какой вариант более адекватный, более приемлемый с точки зрения сохранения Малого Арала, развития рыбной отрасли, решения социально-экономических и экологических проблем региона, должны люди, обладающие соответствующими знаниями и компетенциями. А если мы продолжим вмешиваться в их работу, вставлять им палки в колеса, затевать бесплодные дискуссии, то опять потеряем много лет.

Между тем, нынешнее состояние САМ не может не вызывать беспокойства и требует принятия срочных решений. Если десять лет назад объем воды в нем достигал проектной отметки (27 миллиардов кубометров), то сегодня он почти на 30 процентов меньше. Как следствие, повысилась степень минерализации, солености воды, что негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов, на их качественных характеристиках. А ведь это основной и зачастую даже единственный источник доходов тех тысяч людей, которые занимаются ловом рыбы, ее переработкой, транспортировкой, реализацией…

- А какую позицию занимают исполком и казахстанская дирекция Международного фонда спасения Арала (МФСА)?

- У меня складывается впечатление, что им нет дела до судьбы Аральского моря, сохранением которого, судя по их названиям, они должны заниматься в первую очередь.

Так уж сложилось, что я стоял у истоков создания МФСА. В 1993-м мне как первому заместителю акима Кызылординской области доверили возглавить рабочую группу по проведению первой международной конференции по проблемам Арала и Приаралья. В этом форуме, который принимала Кызылорда, приняли участие президенты всех пяти стран Центральной Азии, а также вице-премьер правительства России. Тогда и было принято решение о создании МФСА, которому удалось привлечь внимание к аральской тематике со стороны серьезных международных институтов – ООН, Глобального экономического фонда, Всемирного банка, начать при их финансовой поддержке реализацию важных проектов. К слову, президент Всемирного банка Роберт Зеллик лично приезжал в Аральский район в мою бытность его акимом, видел всё собственными глазами.

Но сегодня какого-то действенного участия МФСА в решении проблем Приаралья я не вижу.

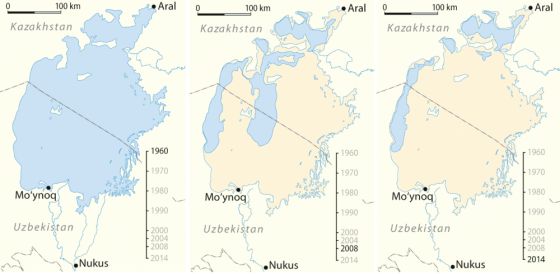

Динамика обмеления Аральского моря после 1960 года

Председательство Казахстана пока ничего не дало

- Можно поконкретнее?

- С начала прошлого года председательство в международном фонде перешло – в порядке ротации – к Казахстану, его президентом стал глава нашего государства, исполком тоже дислоцируется у нас. Мы надеялись на то, что всё это будет максимально использовано для выработки новых инициатив, реализации различных проектов, принятия конкретных решений, которые будут способствовать сохранению Арала, улучшению его водообеспечения. Однако за прошедшие почти полтора года практически ничего не было сделано.

Исполком ограничивается проведением лишь каких-то представительских мероприятий, от которых нет реальной пользы. Его председатель Асхат Оразбай часто бывает в странах дальнего зарубежья, но приезжал ли он на Арал, чтобы лично вникнуть в проблему? Во всяком случае, информации об этом в СМИ не появлялось, встреч с местной общественностью он не проводил. А ведь, повторюсь, прошло уже почти полтора года с момента его назначения.

В руководстве, в рабочих органах исполкома, в Казахстанской исполнительной дирекции МФСА собрались в основном люди либо пенсионного, либо предпенсионного возраста, которые, так сказать, досиживают свой срок перед уходом на «заслуженный отдых». В этих структурах нет, по сути, никого, кто знает специфику региона Приаралья, что, называется, изнутри, душой болеет за его судьбу. Мы не раз говорили о необходимости усилить их кадровый состав специалистами из Кызылординской области, которые владеют ситуацией, переживают за будущее Арала, но к нам никто не прислушивается.

При создании МФСА было решено открыть его филиалы в районах, наиболее сильно пострадавших от экологической катастрофы, – в Нукусе, Дашогузе и Кызылорде. Если узбекский и туркменский по сей день дислоцируются в изначально выбранных городах, то казахстанский (который сейчас и называется исполнительной дирекцией МФСА в РК) зачем-то перенесли в Алматы. Но где Алматы, а где Арал? Между ними огромное расстояние, поэтому невозможно осуществлять постоянный мониторинг, оперативный контроль. Однако на наши предложения вернуть дирекцию обратно в Кызылординскую область нет никакой реакции. Также должен быть постоянный контроль за тем, на что и как расходуются выделяемые ей средства, насколько эти затраты соответствуют задачам, стоящим перед этой структурой.

- А каких шагов вы ожидали от исполкома МФСА в период председательства Казахстана?

- Например, давно назрела необходимость предоставить Аральскому морю статус отдельного водопотребителя. То есть он должен иметь свой гарантированный лимит. Сегодня же его доля включена в общеказахстанскую, и в вегетационный период, когда воды не хватает на полив, зачастую не осуществляются даже обязательные экологические попуски в Арал. И нашей стране, я считаю, следует поставить этот вопрос перед другими государствами Центральной Азии.

Кроме того, Казахстан в период своего председательства мог бы инициировать общий для стран Центральной Азии проект (или кампанию) по рациональному использованию водных ресурсов, в том числе через влияние на общественное мнение, на сознание руководителей фермерских хозяйств, дехкан. Также здесь можно задействовать меры материального стимулирования тех, кто экономно расходует воду, изучать и распространять передовой опыт, инвестировать в прогрессивные методы и технологии водосбережения. Ведь чем рациональнее мы все будем использовать речной сток Сырдарьи и Амударьи – тем больше его станет поступать в Арал.

На мой взгляд, для обсуждения этих и других важных вопросов, связанных с взаимодействием стран Центральной Азии, а также принятия по ним конкретных решений следует созвать вторую международную конференцию по аральской проблеме с участием их президентов. Тем более что за тридцать с лишним лет, прошедших после проведения первой, сменились главы всех государств, кроме Таджикистана, произошли серьезные демографические, социально-экономические изменения, иной стала ситуация в бассейнах Сырдарьи и Амударьи… И кто как не Казахстан, председательствующий в фонде, должен проявить такую инициативу?

И еще. Нынешний исполком, работая под началом президента МФСА, имеющего огромный дипломатический опыт, занимавшего в свое время пост заместителя генерального секретаря ООН, пользующегося широкой известностью и авторитетом в мире, мог бы использовать это обстоятельство для привлечения внимания различных международных организаций и потенциальных спонсоров к аральской проблеме.

К большому сожалению, все эти возможности остаются нереализованными. Никаких инициатив, никаких стоящих проектов, ни хотя бы исследований… Если к судьбе Арала столь равнодушно относятся представители Казахстана в МФСА, то чего мы можем требовать от наших соседей по Центральной Азии?

Сегодня можно уверенно сказать: возродить Аральское море в его прежнем виде не удастся. Ввод в эксплуатацию строящегося в Афганистане канала Кош-Тепа поставит окончательный крест на мечтах о том, что воды Амударьи когда-нибудь снова начнут впадать в Арал. Но сохранить хотя бы северную часть моря можно. И это наш долг перед будущими поколениями казахстанцев.