Редкоземельные металлы как зеркало стратегической культуры Казахстана

Автор Spik.kz

RU

KZ

EN

В последнее время в подкастах на тему плачевной ситуации в казахстанской экономике часто звучит вопрос: ну почему у нас иностранным инвесторам всё, а отечественным – ничего? И ещё: почему где-то (в Корее, Сингапуре, даже в Узбекистане и России) смогли, а мы не можем? Вопросы эти повисают в воздухе...

Иногда эксперты говорят, что вот придут в правительство новые люди, и тогда… А если еще создать такие инклюзивные институты, как Асемоглу и Робинсон советуют… Но чувствуется, что сами эксперты в это не верят. Новые люди в правительство приходили, и не раз. Приходили из академической среды и из бизнеса, поодиночке и целыми командами (вспомним младотюрков). А новые госорганы у нас появляются даже чаще, чем новые бордюры. Но ничего, кроме табличек на дверях, не меняется.

Почему? Потому что все министры и все госорганы воспроизводят одну и ту же политическую и административную культуру, то есть систему ценностей и норм поведения, определяющих принятие управленческих решений. В конечном счете экономическая стратегия государства определяется его стратегической культурой (хотя, конечно, не только ею). Попробуем показать, как это работает, на примере редкоземельных металлов. Благодаря информационному шуму тема добычи редкоземов в Казахстане выглядит остроактуальной, но на самом деле ей не меньше 70 лет.

Редкоземельные металлы как стратегия

Под стратегической культурой мы будем понимать тот набор укоренившихся в обществе ценностей и принципов, идеологем и мифологем, норм и правил, который оказывает существенное влияние на принятие решений в сфере национальной безопасности (в том числе экономической) и внешней политики.

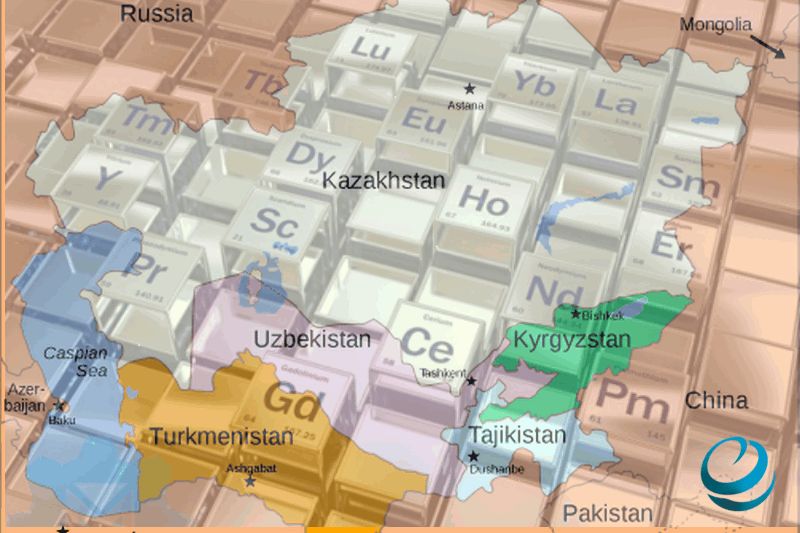

Под редкоземельными металлами мы будем понимать группу из 17 элементов – скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Редкие металлы (литий, бериллий, тантал и др.), которые часто объединяют с редкоземельными, мы сейчас рассматривать не станем.

И стратегическая культура, и редкоземельные металлы (РЗМ) известны специалистам уже много лет, однако объединять их в рамках одного аналитического дискурса стали сравнительно недавно, с начала десятых годов нынешнего века. Объединяющим фактором стал Китай, чья стратегическая культура к тому времени уже была предметом внимательного изучения американцев. А поводом для объединения металлов и стратегии стали демонстрация Китаем своего полного контроля над глобальным рынком редкоземельных элементов и использование этого контроля в политических целях.

Казахстан в зону внимания американских и европейских экспертов попадает нечасто, однако всплески повышенного интереса к нашей стране случаются. Нередко они связаны именно с РЗМ, запасы которых в Казахстане известны с давних пор, а по времени синхронизированы с демонстрацией Китаем своего редкоземельного доминирования (обычно оно выражается в сокращении поставок металлов на внешние рынки). Например, недавнее открытие нового месторождения в Карагандинской области вызвало волну публикаций, которая по времени совпала с публикациями о новых ограничениях поставок редкоземов Китаем.

Наша стратегическая культура пока таким вниманием не пользуется, хотя она у нас тоже есть. Воздержимся сейчас от ее подробного описания, отметим лишь, что она сформировалась в период джунгарских войн и постепенного перехода Центральной Азии под контроль Цинской и Российской империй. У её истоков стоял Аблай-хан, проводивший в своих отношениях с русскими, джунгарами и китайцами то, что сегодня называют многовекторностью. На самом деле он не был уникален в такой дипломатической практике, но благодаря Ильясу Есенберлину и другим писателям советского времени именно Аблай-хан стал ее символом.

С образом Аблай-хана связано характерное для первых лет независимости и сохранившееся до сих пор повышенное внимание к внешнему признанию суверенитета Казахстана. Другой важной особенностью нашей стратегической культуры стало постоянное ожидание внешней экспансии – политической и экономической. В наши дни одним из доминирующих информационно-аналитических нарративов стало «обострение конкуренции за Казахстан/Центральную Азию». Нам нравится думать, что все великие державы стремятся утвердить в наших краях свое влияние и получить доступ к нашим подземным кладовым. В экономике центральным элементом нашей стратегической культуры стал иностранный инвестор. Вокруг него выстроена целая система различных льгот и преференций. Для его привлечения проводятся бесконечные инвестиционные форумы.

Казахстанская стратегическая культура стала главным фактором многовекторной внешней политики, обеспечив относительную свободу выбора и гибкость в продвижении национальных интересов. Обратной стороной такой политики стал отказ от собственной стратегии. Об этом свидетельствует печальная судьба практически всех государственных программ – от форсированного индустриально-инновационного развития до обеспечения населения чистой водой. Документы стратегического планирования периодически принимались, но их исполнение сводилось к освоению бюджетных средств. Иллюстрацией к утверждению об отсутствии собственной стратегии развития может служить и история с редкоземельными металлами.

Выбор инвестора – выбор государства

В наследство от СССР Казахстану достались крупное нефтегазовое месторождение Тенгиз (добыча там только-только начиналась) и производство РЗМ, как минимум, на двух предприятиях – на Прикаспийском ГМК (металлы иттриевой группы) и Иртышском химико-металлургическом заводе (металлы цериевой группы).

Желание инвестировать в добычу нефти изъявила американская компания «Шеврон». К редкоземам же никто из иностранных инвесторов интереса тогда не проявил. Поэтому Казахстан сделал ставку на нефть, а производство РЗМ вскоре было закрыто.

За баррель сорта Brent в 1992 году давали около 20 долларов, при этом цена продолжала снижаться. Про чудесные свойства редкоземельных металлов было хорошо известно и в те времена, поэтому их, собственно, и производили еще в середины прошлого века. Но, тем не менее, Казахстан выбрал нефть. Почему? Потому что на Тенгиз пришел иностранный инвестор. А Советский Союз со своим ВПК, нуждавшимся в редкоземельных элементах, исчез.

То есть единственной стратегией развития, которую нам предложили, была нефть. Мы эту стратегию приняли и до сих пор ее придерживаемся. Показательно, что про уран, позднее про литий, а сегодня про РЗМ у нас говорили и говорят как про «новую нефть», имея в виду программы по добыче и переработке этих металлов. Таким образом, само слово «нефть» в Казахстане стало синонимом слова «стратегия».

США начали добычу редкоземов в Калифорнии на руднике Маунтин-Пасс еще в 1949-м, а в 70-е годы прошлого века фактически контролировали мировой рынок РЗМ. Но к 1990-м годам было решено перенести производство в Китай, потому что там дешевле, да и экологические требования менее строгие.

В 1992-м Дэн Сяопин, посещая Внутреннюю Монголию, где находятся самые крупные в КНР месторождения РЗМ, произнес фразу: «На Ближнем Востоке есть нефть, в Китае есть редкоземельные металлы». Вряд ли он имел в виду копирование опыта Саудовской Аравии, но фактически Пекин во многом повторил опыт Эр-Риада. Этому способствовало характерное для китайской управленческой культуры отношение к государству как к высшей общественной ценности в сочетании с традицией составления стратегических планов развития. Во-первых, государство выкупило у иностранцев компании, занимавшиеся добычей РМЗ, во-вторых, нарастило производство и установило контроль над глобальным рынком, в-третьих, проинвестировало разработку технологий очистки и разделения редкоземельных элементов, наконец, стало использовать свое монопольное положение на рынке в политических целях.

В то время производство редкоземов было технологически сложным, экологически грязным и коммерчески непривлекательным. Глобальный рынок РЗМ даже сегодня не превышает 15 миллиардов долларов. Для сравнения: рынок меди оценивается более чем в 270 миллиардов, а рынок стали – в 1,5 триллиона долларов. Не случайно применительно к Казахстану китайцы сегодня предпочитают инвестировать в создание крупного медеплавильного завода.

Однако производством редкоземов в КНР всегда занималось государство. Начиналось всё с субсидий, потом боролись с нелегальной добычей, потом ввели экспортные квоты. Одновременно ужесточались экологические стандарты. Параллельно Китай установил контроль над добычей РЗМ за рубежом. Крупнейшим поставщиком сырья стала Мьянма. Соседний Вьетнам, далекая Австралия и другие страны тоже поставляют редкоземы в Китай, который сегодня контролирует 90% мощностей по переработке тяжелых редкоземельных металлов. Что касается различных изделий из РЗМ (неодимовые магниты, например), то их производят в США, Европе и Японии, но металл в очищенном виде поступает туда из Китая.

В конце 2023 года Пекин ввел запрет на экспорт технологий извлечения и разделения редкоземельных металлов. Впрочем, он эти технологии и раньше никому не передавал, а теперь просто юридически оформил этот запрет.

Окончание следует…