Будет ли в Казахстане своя рыба, и стоит ли верить обещаниям правительства?

Автор Бауыржан Маханов

RU

KZ

EN

Несколько лет назад Министерство национальной экономики РК, утверждая научно-обоснованные нормы потребления продуктов питания, установило, что для каждого казахстанца таковой являются 11,5 килограмма свежей и свежемороженой рыбы в год (плюс 1,5 кг рыбных консервов, на которых останавливаться сегодня не будем). А Всемирная организация здравоохранения рекомендует еще больше – 14 кг.

При этом за весь прошлый год суммарный улов в целом по нашей республике составил чуть больше 45 тысяч тонн, или в среднем по 2,2 килограмма на душу населения. То есть, чтобы в Казахстане безо всякого импорта было достаточно рыбы для полноценного, согласно физиологическим нормам, питания всех жителей, необходимо увеличить объем ее добычи, как минимум, в пять раз.

Конечно, между физиологическими потребностями и реальным спросом (удовлетворение которого, видимо, и подразумевалось под словом “самообеспечение”) нельзя ставить знак равенства. Ведь на уровень спроса оказывают влияние также гастрономические предпочтения и покупательная способность большинства населения страны с учетом ценовой доступности тех или иных продуктов питания – в данном случае рыбы, отдельные виды которой стоят очень дорого. Тем не менее, даже если брать во внимание это обстоятельство, упомянутый выше дисбаланс выглядит слишком значительным, чтобы надеяться на сведение его к минимуму в течение ближайших двух-трех лет. .

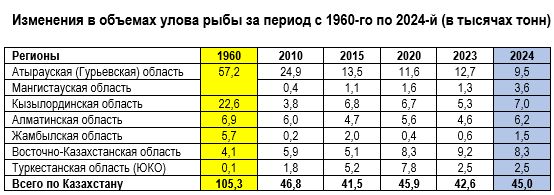

Шесть десятилетий назад тогда еще Казахская ССР практически полностью покрывала собственные потребности в рыбной продукции. Например, в 1960-м в водоемах республики было выловлено 105,3 тысячи тонн, в 1965-м – 111,9 тысячи тонн. Если учесть, что на тот момент численность ее населения составляла около 10 миллионов человек, то, как показывают нехитрые арифметические подсчеты, на каждого жителя пришлось порядка 11-12 килограммов. Правда, позже улов стал падать, что было вызвано, главным образом, усыханием Аральского моря, вклад которого в общереспубликанский объем превышал 20 процентов. К концу 1980-х в Казахстане ежегодно добывали 75-80 тысяч тонн.

После обретения независимости отрасль угодила в затяжной кризис. В относительно благополучные “нулевые” годы, да и после ситуация мало изменилась. Скажем, в 2011-2017 годах общий улов колебался в пределах 35-42 тысяч тонн. Затем наметился рост, и в 2022-м он перевалил за 50 тысяч. Однако в следующие два года, в 2023-и 2024-м, объем добычи оказался ниже – соответственно 42,6 и 45,0 тысячи тонн.

Если сравнивать с советской эпохой, наибольший спад произошел в Прикаспии. В 1960-м Гурьевская область, включавшая в себя нынешние Атыраускую и Мангистаускую, дала более половины всей казахстанской рыбы - 57,2 тысячи тонн. А в прошлом году суммарный вклад двух этих регионов составил лишь 13,1 тысячи тонн, или в 4,4 раза меньше, хотя прежние водоемы вроде бы остались на месте. В Кызылординской области улов снизился за рассматриваемый период втрое – с 22,6 до 7,0 тысячи тонн. Впрочем, в начале-середине “нулевых” годов было и того меньше (2,2 тысячи тонн в 2006-м), но затем началось заполнение Северного Аральского моря, благодаря чему удалось восстановить промысел... На юго-востоке страны (сейчас Алматинская и Жетысуская области) сохранились прежние объемы. И только в ВКО смогли нарастить добычу: в последние три года она занимала 2-е место в республике после Атырауской с показателями от 8,3 до 9,3 тысячи тонн.

Названные регионы и являются сегодня самыми “рыбными” в Казахстане: на них в 2024-м пришлись более чем три четверти общестранового улова. Плюс 2,5 тысячи тонн выловили в Туркестанской области, по полторы тысячи – в Павлодарской и Жамбылской, чуть больше тысячи – в Карагандинской. Во всех остальных областях добыли всего-то по 700 тонн и меньше.

В соседних с нами постсоветских странах после распада СССР тоже произошел аналогичный спад. Например, в России за период с 1990-го по 2008-й улов сократился в два с половиной раза – с 7,9 до 3,3 миллиона тонн. Но потом начался постепенный рост, и на протяжении последних пяти лет там стабильно вылавливают в районе 5 миллионов тонн ежегодно. В расчете на душу населения это свыше 34-х килограммов. Иными словами, РФ с лихвой покрывает собственные потребности и сейчас является мировым лидером по экспорту мороженой рыбы: в прошлом году там отгрузили за рубеж 1,46 миллиона тонн на сумму 2,4 миллиарда долларов. Из них 33 тысячи тонн поступили в Казахстан. То есть мы закупаем у России в общем-то ненамного меньше, чем добываем сами.

Но особенно впечатляет прогресс нашего южного соседа – Узбекистана. Там, как и в РФ, к концу «нулевых» годов улов сократился по сравнению с поздним советским периодом почти втрое – до 8 тысяч тонн. Но потом начался буквально взрывной рост с огромной ежегодной прибавкой, и в 2024-м в этой стране добыли около 200 тысяч тонн – в пять раз больше, чем в Казахстане, хотя в Узбекистане гораздо меньше, чем у нас, более или менее крупных озер, водохранилищ и т.д. 25-кратного увеличения объемов добычи за какие-то полтора десятка лет соседи добились благодаря разведению, выращиванию и откорму рыбы в разного рода водоемах, включая локальные и искусственные.

Такой способ пополнения рыбных запасов называется аквакультурой и получает все большее распространение на планете. Сегодня на него в Китае приходятся 85 процентов от общего объема улова, в Египте – 78, в Индонезии, Индии, Южной Корее – от 67 до 64-х процентов… А в целом уже половина рыбы, добываемой по всему миру, обязана своим происхождением этой самой аквакультуре, развитие которой является особенно актуальным для стран, не имеющих достаточного количества крупных озерных систем и тем более выхода к океанам.

Четыре с половиной года назад постановлением правительства РК была утверждена программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы. И в ней особый акцент сделан на аквакультуру. Данное направление, отмечали авторы документа, располагает в Казахстане значительным потенциалом, который они оценили в 600 тысяч тонн товарной рыбы ежегодно. Это, по их словам, позволит поднять уровень ее потребления на душу населения до показателя, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (14,6 кг), а также существенно нарастить производство глубоко переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь сделает отрасль привлекательной для потенциальных инвесторов.

Программой предусмотрено увеличить за десять лет объемы выращивания рыбы в стране до 270,1 тысячи тонн – то есть обеспечить примерно такие же темпы роста, которых удалось добиться Узбекистану. Но позади уже четыре года реализации программы, и, судя по имеющимся цифрам, можно говорить о серьезном отставании от намеченного графика (см. таблицу: фактически достигнутые показатели взяты с сайта Бюро национальной статистики). Да, есть ежегодный рост, но он крайне незначителен. Например, в 2024-м было выращено 18,2 тысячи тонн – в 2,3 раза меньше, чем планировалось. При сохранении таких темпов мы к 2030-му вряд ли выйдем даже на 50 тысяч тонн...