Кино на бюджетные деньги в Казахстане: заветам Ленина верны?

Автор Бауыржан Маханов

RU

KZ

EN

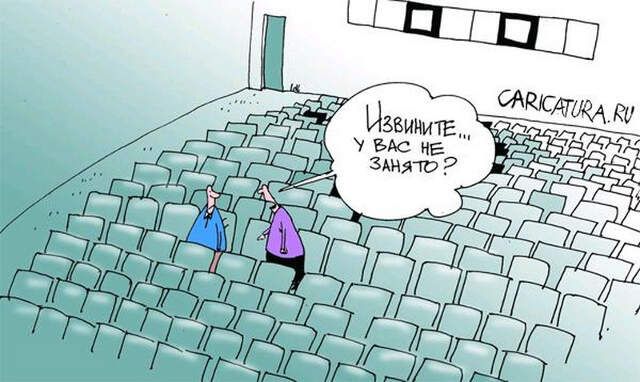

Известно, что государственную поддержку получают так называемые социально значимые киноленты. В действующем законе «О кинематографии» под ними понимаются «актуальные фильмы, в том числе исторические, направленные на повышение патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения». Но вот вопрос: если каждую из таких картин, судя по их кассовым сборам, смотрит, самое большее, 0,3-0,4 процента казахстанцев в возрасте 16 лет и старше (такова статистика за 2024 год), то могут ли они оказывать мало-мальски ощутимое влияние на этот самый нравственный, интеллектуальный и культурный потенциал общества, на формирование в нем патриотических чувств? Вопрос почти риторический.

При том, что фильмы, снимаемые в рамках госзаказа, в массе своей неинтересны потенциальным зрителям, вокруг бюджетных средств, выделяемых на кино, постоянно кипят нездоровые страсти и разгораются громкие скандалы. В том числе коррупционные, в которых фигурируют имена известных кинодеятелей. Привычными стали дрязги за получение доступа к этим деньгам, жалобы от «обиженных» в разные инстанции, включая администрацию президента страны, организуются даже митинги с требованием пересмотра результатов конкурсных отборов фильмов, претендующих на госфинансирование. Профильное министерство то и дело меняет механизмы распределения госзаказа, но толку мало: склоки продолжаются, а киноленты по-прежнему проваливаются в прокате.

Напрашивается вопрос: а зачем государству все эти головные боли? Возможно, оно в лице чиновников из соответствующих ведомств по сей день придерживается понимания кино как «важнейшего из искусств» (фраза, ставшая на многие десятилетия 20-го века руководством к действию, приписывается основателю и советского государства, и советской идеологии Владимиру Ленину). Но как такое понимание согласуется с современными реалиями?

В СССР кинематограф считался мощным инструментом пропаганды, просвещения и воспитания, способным оказывать значительное влияние на широкие массы населения, на формирование их мировоззрения. Причем не просто считался, но и фактически был таковым. А еще служил источником пополнения государственной казны. Всему этому способствовали и особенности той эпохи, и масштабы страны, и культурная среда, и социально-экономические условия.

В Советском Союзе работа по широкому охвату населения телевещанием началась в 1960-х, а до этого альтернативы кинематографу практически не было. Впрочем, даже появление ТВ мало повлияло на место кино в жизни людей: до конца 1980-х в распоряжении граждан были лишь два-три телеканала, которые к тому же художественными фильмами, тем более новинками, людей не особо баловали. Поэтому до прихода видеомагнитофонов, что случилось уже на закате СССР, кинотеатры оставались чуть ли не единственным местом притяжения кинолюбителей. К тому же билеты на сеансы стоили очень дёшево – 35-40 копеек, что было равнозначно стоимости 2-х буханок хлеба, 0,2 килограмма мяса или 3-х яиц (для сравнения: сегодня один поход в кинозал по затратам для зрителя можно приравнять к покупке 15 буханок, 1 килограмма мяса или 40 яиц).

Но даже при такой дешевизне билетов подавляющее большинство кинолент окупали затраты на своё производство, а очень многие приносили солидную прибыль. Объяснялось это в том числе огромным рынком: фильм, снятый в любой из республик, мог появиться во всесоюзном прокате – а это от 210 миллионов потенциальной зрительской аудитории в конце 1950-х до 290 миллионов на момент распада СССР. Только за 1970-й год в Казахской ССР с населением в 13 миллионов человек было зафиксировано 284 миллиона кинопосещений, или в среднем 22 в расчете на каждого жителя республики, от младенцев до стариков.

Таким образом, советская власть имела возможность через фильмы оказывать серьезнейшее идеологическое и воспитательное влияние на широкие массы населения, при этом еще и выигрывая в чисто экономическом плане.

Сегодня ситуация кардинально иная. Разовое посещение киносеанса обходится среднестатистическому жителю нашей страны примерно в 1 процент от месячной зарплаты (а если идти семьей, покупать, помимо билетов, попкорн и напитки?), тогда как, скажем, во Франции и Южной Корее эта величина составляет 0,3 процента – там билеты вдвое дороже, чем у нас, а доходы людей выше в пять-шесть раз.

Кроме того, в наше время существует мощная альтернатива кинотеатрам в виде десятков и сотен исключительно «фильмовых» телеканалов, доступных в Интернете, разного рода стриминговых платформ и т.д. – да, экран гораздо меньше, чем в кинозале, да, звуковые эффекты не те, но для многих это далеко не самое главное.

К тому же, если в советский период прокатом было охвачено всё население поголовно, включая сельское (в том же 1970-м в казахстанских аулах и деревнях зарегистрировали 148 миллионов кинопосещений – больше, чем в городах), то сегодня кинозалов нет не только в сёлах, но и во многих райцентрах. А передвижных киноустановок на весь Казахстан, согласно данным Бюро национальной статистики, насчитывается лишь 15, из которых 11 – в одной области, Жамбылской. Получается, что, как минимум, половина наших соотечественников физически лишена возможности смотреть кино на большом экране.

Плюс кинематограф изначально относился к шоу-индустрии, сфере развлечений и был нацелен, прежде всего, на генерирование доходов (хотя и в развитие культуры вносил свой вклад). Это в СССР его главным предназначением сделали идеологическое влияние. А теперь всё вернулось на круги своя, в том числе и в Казахстане. Доказательство тому – интерес подавляющего большинства посетителей кинозалов сугубо к «коммерческим» жанрам: комедиям, мелодрамам и фильмам-экшн.

Итак, что мы имеем сегодня? Во-первых, всепроникающее влияние Интернета, с которым отечественный кинематограф даже близко не в состоянии конкурировать в борьбе за умы и сознание казахстанцев, а также за их, скажем так, культурные предпочтения. Причем это уже необратимый процесс. Во-вторых, дороговизну билетов на сеансы при низкой покупательной способности большинства населения, которое может позволить себе ходить в кинотеатры разе что по большим праздникам. В-третьих, отсутствие физического доступа к широкому экрану, самое меньшее, у половины жителей страны. В-четвертых, восприятие подавляющим большинством населения походов в кинозалы как одной из форм развлечения или отдыха, в том числе отдыха мозгов.

В таких условиях надеяться на то, что посредством бюджетного финансирования кинопроизводства можно решать задачи, связанные с «повышением патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного потенциала общества, воспитанием подрастающего поколения», в общем-то продолжая советскую практику, – значит заниматься самообманом. И приведенная в предыдущей публикации на эту тему статистика кассовых сборов и посещаемости фильмов, снятых на государственные деньги, лишь подтверждает такой вывод…